不碰海鲜啤酒尿酸还是降不下来?这个被忽略的知识点,国家指南都推荐!

尿酸是我们体内的一种代谢物,主要由日常饮食摄入和体内的嘌呤代谢产生。正常情况下,我们体内的尿酸水平可保持在稳定状态,但嘌呤代谢一旦出现障碍,就会出现高尿酸血症(血液中的尿酸水平高于正常值)。而高尿酸血症不仅是痛风发生的基础,还是肾病、心脏病、高血压、糖尿病、脂肪肝等代谢综合征的独立危险因素[1]。2018-2019年我国的监测数据显示,我国成人居民高尿酸血症患病率有14%,痛风患病率也达到了0.86%~2.20%,而且还在逐年攀升,发病年龄也趋于年轻化[2]。

正如大家所知,经常食用高嘌呤食物会提高尿酸水平,比如红肉、动物内脏(比如肝)、海鲜、高果糖甜品饮料、酒精(尤其是啤酒,包括不含酒精的啤酒)[1]。但除此之外,还有非常重要的一点——碳水化合物的GI值也显著影响尿酸水平。早在2017年,我国卫生行业标准WS/T 560《高尿酸血症与痛风患者膳食指导》就纳入了“鼓励摄入低GI的谷类食物”;2024年2月,国家卫生健康委办公厅最新印发的《成人高尿酸血症与痛风食养指南(2024年版)》同样纳入“宜选择低GI的碳水化合物类食物”。那么,GI值究竟是怎么影响尿酸水平的呢?

l 降低食物GI值显著降低尿酸水平

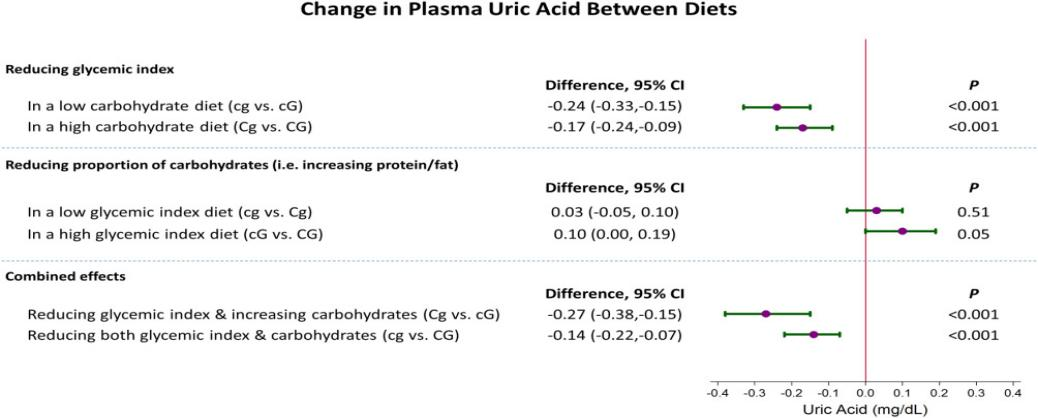

随机临床试验的研究结果显示,在总能量和碳水化合物摄入量相同的情况下,降低GI值可以显著降低尿酸水平;但是,如果在总能量和GI值相同的情况下,减少碳水化合物的摄入(或增加蛋白质/脂肪的摄入)反而会提高尿酸水平。也就是说,在尿酸水平上,GI值是起决定性作用的因素[3]。

图片来源:Arthritis & Rheumatology

l 高GI饮食可能减少尿酸排泄

高GI食物引起餐后血糖波动的速度更快、血糖峰值也更高,会引起胰岛素的大量分泌。已有研究表明,胰岛素会直接影响尿酸的吸收和转运情况,高胰岛素水平会使尿酸在肾脏的重吸收增加,进而减少了尿酸的排泄[4]。所以,高GI饮食往往会由于餐后的胰岛素水平较高而不利于体内尿酸的排泄,引起尿酸水平升高。

另外,在低GI碳水化合物中,果糖的GI值虽然不高,但果糖却是诱发尿酸水平升高的潜在因素。研究表明,过量摄入果糖会诱发代谢异常,还会引起胰岛素抵抗,这些都是诱发尿酸水平升高的因素。含糖饮料、果脯蜜饯以及配料表里写了“果葡糖浆”、“结晶果糖”的食物,果糖含量相对比较高,高尿酸人群慎重选择。而大部分新鲜水果其实也含有果糖,但由于它们富含的维生素C、黄酮、多酚、钾、膳食纤维等多种营养成分可以改变果糖对尿酸代谢的影响作用,也有试验表明水果的摄入量与痛风的发生并没有显著相关性。因此,高尿酸人群可以在新鲜蔬菜和奶类等优质蛋白摄入充足的前提下,用每天摄入新鲜水果200~350g来代替高果糖的甜食和饮料[2]。

除了GI值会影响尿酸水平,高尿酸水平也会引起或加重糖代谢紊乱。高水平的尿酸会通过体内的代谢反应干扰胰岛素发挥作用,降低胰岛素敏感性,引起胰岛素抵抗,导致血糖的吸收代谢量降低。尿酸盐结晶还会损伤胰岛细胞,减少胰岛素的分泌[5]。所以,高尿酸人群以及高尿酸合并高血糖的人群,更需要低GI饮食来控制血糖水平及尿酸代谢。

因此,在营养均衡的前提下,高尿酸人群一定要记得通过更多地选择低GI饮食来控制尿酸水平,还能平稳血糖代谢,是不是有用的知识又增加了!牢记这个小知识,一起享受健康的慢“糖”生活~

参考文献:

[1] https://my.clevelandclinic.org/

[2] 《成人高尿酸血症与痛风食养指南(2024年版)》

[3] Juraschek S P, Mcadams-Demarco M, Gelber A C, et al. Effects of Lowering Glycemic Index of Dietary Carbohydrate on Plasma Uric Acid Levels: The OmniCarb Randomized Clinical Trial[J]. Arthritis & Rheumatology, 2016,68(5):1281-1289.

[4] Toyoki D, Shibata S, Kuribayashi-Okuma E, et al. Insulin Stimulates Uric Acid Reabsorption via Regulating Urate Transporter 1 and ATP-binding Cassette Sub-Family G Member 2[J]. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 2017, 313(3): F826-F834.

[5] Wardhana W, Achmad R. Effect of Uric Acid on Blood Glucose Levels[J]. Acta Medica Indonesiana, 2018, 50(3):253-256.